我的父亲

前言

我的父亲今年已七十五了,每次回家都能明显感受到无情岁月在父亲身上留下的印迹。这时时刻刻在提醒着我,相处的时间的不会太多了,尤其是对于常年飘在外面的我来说。虽说在我离开家乡之前与父亲相处了十八个春秋,可我对于父亲的生平却了解的很少,非常的支离破碎。大约以前在一起的时候总觉得明天还会见到的,加上年少总是索取以满足自己的需要而不懂得去了解父辈的需要,因此不曾打听与了解过父亲的过去。这次借过年回家相处的一个夜晚,和父亲聊了聊他的过去,记在这里,以作一个平凡农民半个多世纪的回忆。

爷爷去世

我的父亲罗有胜,1940年出生在湘中的湘乡(今属于湖南省双峰县),这个地方出过不少在中国近代史上有着举足轻重影响的人物,如毛泽东,彭德怀,刘少奇都出自湘中,而曾国藩与大部分湘军都是本县的子民,蔡和森家族更是近在邻村。父亲在家中排行老大,下有一个弟弟,与三个妹妹。父亲只读过小学,之后一如其他农家子弟在家干农活,直到1959年父亲19岁那一年。

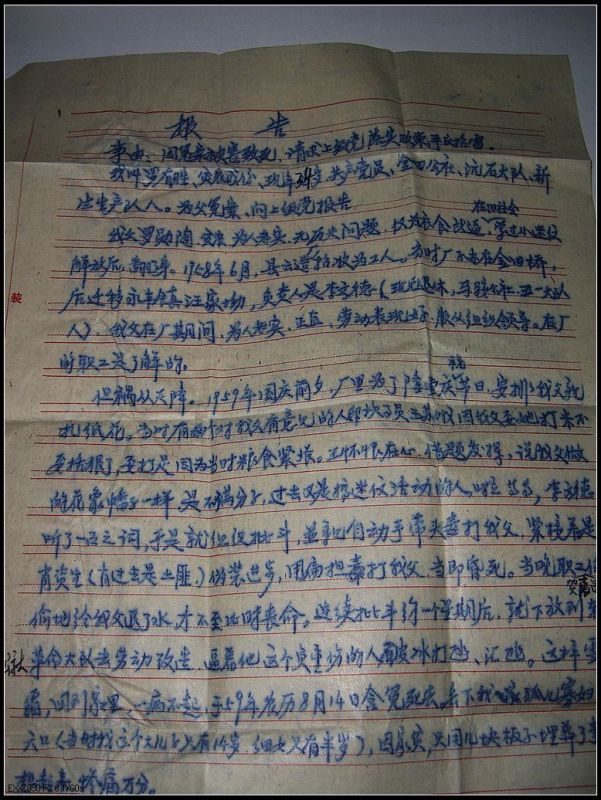

1959年正是反右批斗运动正紧的时候。爷爷因为祖传茅山道士之术,在当时是属于被批判的“搞迷信”的道士对象。国庆前夕,不到40岁的爷爷受到严重批斗挨打,不到一个月时间就因挨打受的伤而去世了。(后来邓小平上台,各地平反冤假错案,父亲曾为此申怨,现在留得申怨报告一份,如下所示。)

(父亲的真实年龄与身份证上的出生年月不符,以上申诉材料中使用的年龄是根据身份证上的出生年月计算的)

(父亲的真实年龄与身份证上的出生年月不符,以上申诉材料中使用的年龄是根据身份证上的出生年月计算的)

爷爷去世时,父亲才19岁,而最小的妹妹才半岁,一家六口的重担就落到父亲头上了。当时农村已经实行公社制,农民需要每天出工积累工分领取食物等生活必须用品。对于这样一个劳力少而人口多的家庭来说,人均能吃到的食物少得可怜,更因祖父的道士职业的缘故备受歧视,日子无疑是过得非常艰苦。

修铁路

后来碰上1960年湘西怀化修铁路(应该属于湘黔铁路)需要劳动力,政府在农村征派劳力,每个生产队分派两个人。以当时农村的思想状况来说,父母在不远行,只有走投无路才会远走背井离乡讨生活。在这困苦的处境下,因此父亲与同生产队的肖石成两人被征派去修建怀化铁路。那个年代修筑铁路都是苦力活,尤其是在湘西怀化那种多山地区(父亲提到过在雪峰山打隧道的经历)。干活是用原始的工具开山辟路,放炮炸,用铁锤敲碎石块,用肩挑石头。父亲在那里修建了三年多(大约1960年~1964年),那一段完工之后就又回到生产队务农。

图中红色箭头段应该是父亲曾经修筑铁路的路段,双峰县是我家所在县,图标1处是怀化洪江县的雪峰山,现有雪峰山隧道

图中红色箭头段应该是父亲曾经修筑铁路的路段,双峰县是我家所在县,图标1处是怀化洪江县的雪峰山,现有雪峰山隧道

弹棉花

回到生产队之后,日子依旧困苦得过不下去,父亲再次外出讨生活。于是经邻村城坪村的肖玉莲的师父介绍向沙田石桥村的彭来星拜师学习弹棉花打被子。师徒俩组队外出给人打被子,从此开始了“穷游”南中国之旅。父亲有四年(大约1965~1970年)外出打被子的经历,一般都是农历七八月份出发,在除夕前赶回家里。前期是和师父彭来星搭档,后面是和邻村肖玉莲搭档。一共走过两条路线,前几次是南下的路线:即从湖南永州东安南下到广西桂林,到云南蒙自,再返回广西回到湖南;后来是北上的路线,从湖南到湖北。

弹棉花的工作过程图(图片来源于网络):

父亲走过的现在依然印象深刻的地方:

图中的1处是云南蒙自。

图中的1处是云南蒙自。

小时候家里有一本厚厚的中国地图册,在我们兄弟俩成长的过程中被无心地毁坏掉了,那时候并不知道那本地图册对父亲有如此重要的意义。现在父亲对曾经走过的具体地名大都已经回忆不起来了,因此我也无法准确还原他曾经走过的路线,只能凭着父亲记忆深刻的一些地名去串起来。父亲对于广西桂林附近的景色以及云南蒙自县的壮族风俗习惯记忆尤深。比如,桂林、大雁山、阳朔、昭平、蒙自都能准确说出地名来。他说到当时广西的物资比湖南要丰富,许多物资湖南还没有卖的,广西就已经有了。他还记得当时桂林有一条湖南街,上面有卖弹棉花打被子用的一些材料,如纱等。此外,父亲对桂林山水,阳朔岩洞的景色也记忆深刻。下图上标出的湖南永州的道县父亲虽然没有去过,当时正值文革,道县大屠杀(发生在1967年),父亲途径附近区域,听很多人说过,因此记忆深刻。他说到有一次坐火车,列车员说卧倒,话刚一落音,子弹就梭梭地朝火车扫射了,车窗玻璃都打碎了,外面是两派造反派在武斗。

在广西的时候,父亲还提到过一个有名气的抗日村落,这个村落的布局十分独特,房屋紧凑连接,拐角星罗密布,一进入如同走入迷宫。当地人利用这个地形有效地打击日本鬼子,以至于鬼子动用飞机炸平村落才占领。父亲说这个村落叫做雷锋村,由于大一点的地名父亲记忆不详,更因为这个村落原本不叫雷锋村(抗日是啥年代,雷锋是啥年代啊,多半如《朱德的扁担》到《林彪的扁担》再到《朱德的扁担》一样被共党篡改了),现在我已无法搜索到父亲描述的这个村落记录了。

父亲还走过一小段云南境内的茶马古道,只是父亲不明白那是一条很有历史的古路,他说有一些路两边的石壁上雕刻着吊着铃铛的马队驼着货物,我琢磨这应该是茶马古道。附上茶马古道的路线图以及蒙自到普洱、昆明的示意图以估摸父亲走过的地方:

父亲对蒙自壮族人民的风俗习惯记忆鲜明,而蒙自离茶马古道普洱到大理或昆明到普洱这两段路程都不远,所以可以推断出,父亲到过蒙自更西的地方,具体是哪一段古道父亲已经记忆不起来了。父亲提到过一个细节,有一次师徒俩挑着工具行李走入山区,一走七十里没有人烟,而那种地方当地传闻常有土匪出没。

弹棉花时的经济社会状态

说到外出讨生活,我仔细了解了一下当时讨生活的经济与社会状态。当时人不是自由的,小范围属于某某生产队,大范围属于某某公社,外出是需要介绍信才能通行的,因为坐火车,住旅店,到别的村落都会要求查验介绍信,否则就可能当作可疑或特务分子对待,这是当时的外部(国民党空降特务)与内部(计划经济控制人口流动)形势所形成的局面。因此,像父亲这样的弹棉花从业者,需要办理手工业证和生产队的证明信及公社的介绍信才能外出。此外,因为生产队外出一人就少了一个劳动力,所以外出自讨生活的人需要每天支付一元给生产队作为补偿。根据父亲的记忆,师徒俩人一天平均可以打两到三块被子,打一块被子当时收费十五元,平均一个月四分之一的天数有生意。因此估算下来,平均每月能进账二百五十块,除去路上的开销和弹棉花的耗材,一个月能节余两百来块。起初父亲是学徒,和师傅按照二八的比例分成,因此父亲起初只能领取到只能领取两成收入约四十多块,减去补偿给生产队的三十块每月只节余十多块。后来学艺日精,分成比例也就高一些,按照五五比例分成能得到一百多块,减去补偿生产队的费用,每月能节余七十块。在当时算是一笔不小的收入吧,只是因为奶奶不善于理家,这些钱都花掉了,并没有积蓄起来。而因花钱多,在生产队上形成在外面挣了大钱的印象,引起嫉妒,以至于后来有人作梗不同意父亲外出讨生活了(因为外出需要生产队同意和介绍信!),即便是父亲为生产队上的每一家都免费打过被子依然有人不领情。

父亲说虽然弹被子确实比在公社务农争公分强,但却辛苦很多。在学徒阶段,每天天未亮,父亲就要先师傅起来,将旧被子里面的棉絮拆开拆散,以重复利用旧棉花,然后再掺入新棉花制成新被子,这项工作通常在天亮时就要完成。天一亮师傅就要起来开始弹的工作了。有生意的日子吃住都不用愁,因为都是在主人家吃住的。当时的社会比较穷,父亲说到,他们刚到一个新村落第一家做事情的时候,为了树立吃得少做得多的好名声以便招揽更多生意,往往忍着只吃个半饱,起早摸黑地做。免得吃得多做得慢坏了名声而招揽不到生意。当然也有生意少的时候,故意放慢进度以求多赖在主人家一两天的情况。当时招揽生意一来靠村落间的口口相传,二来是靠在赶集上招揽生意。以前经济并不发达,没有固定的商店与市场,农村地区都是在每个月固定的日子去固定地方买卖东西,叫做赶集。逢上赶集的日子,父亲就要带着弹棉花的工具当名片,站在集会显眼的地方,有需要制作被子的人就会前来询问。而在转移阵地的时候,有时候挑着行李要走上三四天才能找到下一趟生意。

修筑燕霄水库

在外出弹棉花受阻拦之后,父亲只好回到生产队。在家务农这一段时间中当上了民兵排长,现在家里还留存有当时父亲的一本民兵训练笔记本。由此可以看出当时的政治大环境还是以斗争为纲,而不是以发展为纲:

后来政府因修筑燕霄水库及相应的水渠(大约1974年~1979年)再次征派劳动力,而父亲曾经有过修筑铁路的经历,因此被选中。当时开凿水渠,水渠有时候要穿山而过,因此就要开山凿洞,这样的凿出来的洞方言叫做阴洞子,父亲提到过两处负责的地段:双江口和西冲。这也是苦活,也需要放炮炸山,而征派上去的农民缺少这方面的训练,出过不少事故死了一些人。而父亲在修筑铁路时有一定放炮的安全意识与经验,因此负责专管安全的任务了。当时留在生产队吃公社食堂大锅饭的伙食较差,而修筑水库干活辛苦一些因此政府重视,伙食比较好,这时候每个生产队征派的两个名额就成了香饽饽。父亲说,当时他负责的那一段每三个月就要换掉一些人,因为那些生产队采用每户轮流派出劳力的办法来求公平。而父亲因为抓安全需要老将,为人老实干活出力,所以公社顶着生产队的非议,坚持要征派父亲。这一征派就是三四年。在这次征派中,因父亲表现出色,于1975年同永丰镇西冲的刘竹初两人加入了共产党(那时候加入共产党的要求还是蛮严格的),后来还调离生产队转正成为城镇户口吃国家粮(1980年)。从此父亲走上了与水利相关的职业道路,之后在茅坪村附近修筑杨津渡天桥时当过保管(1980年),再调到双江口看护,再到燕霄水库大坝管理所。在杨劲渡当保管时,经人介绍认识了我母亲(茅坪村),于是父亲直到1980年40岁才结婚。

卖爆花

工作与家庭都稳定之后,1981年我哥出生,1983年我出生。当时已经开始对城镇户口实行计划生育了,我的出生使得父亲违反了计划生育政策,因此父亲被罚停职停薪三年。在这三年里需要自谋生路,而且因不是农村户口,父亲是没有分田土的。父亲再次过上了艰苦的讨生活之路:卖爆花(就是冬天街边常见的用米制作的爆花米,爆花筒)。早上从我村的一个小作坊买来爆花,然后去其他乡村里售卖。父亲说卖不动的时候最远走到邻县衡阳县(大约50公里的路程)。这一起早摸黑的辛苦又是三年,父亲说幸好那时候每天平均能挣五元,以支撑一家人的生活。

燕霄水库管理所职员

卖了三年爆花之后,父亲回到了原单位。对于父亲在燕霄水库的工作,我不是十分了解,只知道下大雨时要派人看守水库大坝、水渠沿线以防坍陷;水电站发电时需要派人24小时看守;水库需要巡逻防止人偷鱼,水库要养鱼等等,这些父亲都做过。从我懂事起,父亲年龄也大了,便担任总务不再外出干体力活了,他要负责水库管理所三四十号人的食物采购。从县城到燕霄水库管理所有二十里的路程,路况并不好,因为水库建筑在山区。因此天气不好的时候,下大雨或下雪的时候,自行车都不能骑,而管理所不能一天没有吃的,父亲只能挑着食材走路送过去。后来父亲年龄大了,在父亲病着时候或天气不好的时候,我哥曾顶替这项工作好些次。

燕霄水库到县城的路线图:从县城到我家附近到城坪村这一段路况较好,从城坪村到燕霄水库那一段山路的路况就差远了。

道士

在1989年,我家修筑了新房子,从此摆脱了一家四口人睡一张床的历史。搬到新房子之后,忘记是哪一年了,邻队筒车坝的蒋生因为患大病久治不愈,各种医院、道士和尚治疗都不凑效。他家知道我家是道士世家,于是病急乱投医,说服父亲出手帮忙驱鬼辟邪。不知怎么的,这一次竟然灵了。于是父亲作为道士的第三职业(第一职业应该算是农民,第二职业是水库管理所职员)名声大震,一则因为周边的和尚道士都没治好而父亲第一次出手就灵了,二则因为祖传的法术在当地还是很有名气的。从此父亲走上了道士这一第三职业,而且随着父亲的退休而成为主业了。至今父亲依然从业中,并因这一职业,父亲又有过好几次出省驱鬼辟邪的经历。

总结

如果用职业顺序来描述父亲的经历,可以说一直都是农民,中间又成为手工业者,再成为职员,最后退休后以道士为主业。

父亲总结说,这一辈子吃了共产党的苦,也沾了共产党的光。我觉得父亲前半句是对的,后半句缺还值得商榷。或许过去若没有以革命为纲、左运动右跃进地瞎折腾,人民自发地自力更生,各生产要素(人、物与信息)能够自由流通,想必大家的日子会过得更好更早一些吧。

以上仅仅凌乱地记录父亲生平的一些重要事情,因为年久,很多细节以及具体年份父亲已经记不清了,因此时间上会有出入,以后再求证考证。

纵观父亲过去的历程,因爷爷的惨死而转折,而又因此外出修铁路获得转机,并且这一经历影响了父亲后来的人生历程。在外出弹棉花以及卖爆米花的经历,让本内向老实的父亲练就了较幽默的口才,察言观色的人际交往本领以及见多识广看得开的思维。这些经验与思维对他能以低文化水平转正为城镇户口很有帮助。这些也对父亲的道士职业很有帮助,因为在我看来,驱鬼辟邪起的其实是起安慰剂的作用,求的是一个心安,而父亲的共情、口才、见识都能让他说出一些更为让人感觉更为体贴宽慰的话来,也更让人信服。

父亲看得开的思维还体现在采纳新事物上面,在1998年我读高三时,奶奶去世了。在农村传统上办丧事是由亲朋戚友负责的,而父亲决意采取承包制,将白喜事承包出去。在当时当地,这是第二例白喜事承包,并且受到亲族的非议,而今红白喜事承包几乎成了惯例了。近些年来,父亲已经在考虑后事了,并立嘱办丧事以简为原则,要火化不要土葬,酒席都可以不办。这在现今农村很多人还怀着深深土葬情结的环境下,父亲有这样的观念实在是不一般。